دراسة أوروبية: نهاية التحالف بين مصر والسعودية والإمارات

رصدت دراسة بحثية أوربية نهاية التحالف بين كل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتحول العلاقات بينهم إلى صراعات إقليمية.

وأبرزت الدراسة الصادرة عن “المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية” أنه على مدى السنوات العشر الماضية، مارس التحالف الفعلي لحكومات مصر والسعودية والإمارات تأثيرًا كبيرًا على التطورات في الشرق الأوسط.

وأشارت الدراسة إلى أن التحالف الثلاثة المذكور كان الهدف المشترك منه هو منع التحول الديمقراطي، ووقف صعود الإسلام السياسي، ومواجهة نفوذ إيران وتركيا في المنطقة.

لكن بحسب الدراسة فإن التدخلات السياسية الإقليمية المشتركة لم تحقق نجاحاً يذكر حتى الآن. علاوة على ذلك، ظهرت إلى السطح الاختلافات في الاهتمام بالعلاقات الثنائية بين هذه الدول العربية الاستبدادية في الأشهر الأخيرة.

فقد أصبحت احتمالات الصراع واضحة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والسياسية الإقليمية، ومن المرجح أن تتزايد في المستقبل.

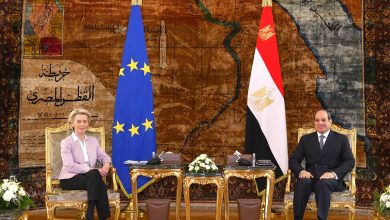

وبالنسبة لألمانيا والاتحاد الأوروبي، منذ أن استولى الجيش على السلطة في القاهرة في يوليو/تموز 2013، اعتبرت مصر والسعودية والإمارات حلفاء مقربين.

وقدمت الرياض وأبو ظبي مساعدات مالية واسعة النطاق لدعم القيادة المصرية الجديدة في عهد عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق والرئيس الحالي، مما مكنه من تعزيز حكمه.

وفي السنوات التي تلت ذلك، قامت الدول الاستبدادية الثلاث بتنسيق سياساتها الإقليمية والأمنية. وكانت المصلحة المشتركة هي إحباط الجهود الديمقراطية في المنطقة، ووقف أنشطة جماعة الإخوان المسلمين الإسلامية المعتدلة، التي تنظر إليها أبو ظبي والقاهرة، على وجه الخصوص، على أنها تشكل تهديدا، ومواجهة نفوذ تركيا وخاصة إيران على المنطقة.

أمثلة ملفتة للنظر بشكل خاص للتعاون الوثيق بين أعضاء هذا التحالف الفعلي

أولاً، في مارس/آذار 2015، أطلقت السعودية والإمارات، بدعم سياسي وجوي وبحري من مصر، تدخلاً عسكرياً ضد ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن.

ثانياً، منذ عام 2014، تدعم الإمارات العربية المتحدة ومصر زعيم الميليشيا الليبية خليفة حفتر في صراعه على السلطة ضد الحكومة في طرابلس؛ وفي الفترة 2019-2020، انخرطوا في حرب بالوكالة مع تركيا، التي سارعت لمساعدتها.

ثالثًا، فرضت الدول الثلاث حصارًا على إمارة قطر في يونيو/حزيران 2017 في محاولة لإجبار الدوحة على خفض علاقاتها مع إيران وتركيا والتوقف عن دعم جماعة الإخوان المسلمين.

إلا أن هذه التدخلات لم تنجح. وفي اليمن، تمكنت ميليشيا الحوثي من الدفاع عن نفسها ضد التحالف العسكري السعودي الإماراتي ــ وخاصة بفضل المساعدة من إيران ــ وفرضت الضغوط على المملكتين الخليجيتين من خلال الهجمات الصاروخية المتكررة.

واضطرت الرياض وأبو ظبي إلى تغيير سياستهما، ومنذ بداية هذا العام على الأقل، توقفتا عن السعي لتحقيق نصر عسكري لصالح التوصل إلى تفاهم مع كل من الحوثيين وإيران.

وفي ليبيا، نجحت أبو ظبي والقاهرة في تعزيز الجنرال حفتر عسكرياً، لكنهما لم تتمكنا من مساعدته في الاستيلاء على السلطة؛ وبدلاً من ذلك، عززت تركيا نفوذها في غرب البلاد.

وكان حصار قطر بمثابة فشل آخر. وقد تم رفعه في بداية عام 2021 – بتحريض من المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص – ولم يؤدي إلا إلى دفع الدوحة أقرب إلى تركيا مرة أخرى.

وفي هذه الأثناء، يبدو أن رغبة الأنظمة الثلاثة في العمل معاً بشأن القضايا السياسية الإقليمية قد تضاءلت بشكل كبير.

علاوة على ذلك، أصبحت الاختلافات في المصالح في العلاقات الثنائية واضحة بشكل متزايد.

السعودية ومصر: استياء بسبب النزاع على الجزيرة وحجب المساعدات الاقتصادية

بعد تغيير ولي العهد في الرياض مطلع عام 2015، تغيرت نظرة القيادة السعودية إلى مصر بعض الشيء.

اختار الملك الجديد سلمان وابنه، ولي العهد الحالي الأمير محمد بن سلمان، عدم الاستمرار ببساطة في المساعدات المالية غير المشروطة التي مُنحت للقاهرة بعد الانقلاب العسكري في عام 2013. وفي يوليو/تموز 2015، وقع البلدان على اتفاق القاهرة.

والإعلان الذي اتفقوا فيه على تشكيل شراكة اقتصادية وأمنية أقوى، سرعان ما أصبح من الواضح أن الرياض كانت تطالب بشيء مقابل مساعدات جديدة.

وبمناسبة زيارة الدولة التي قام بها العاهل السعودي في أبريل 2016، أعلنت إدارة السيسي أنها ستنقل جزيرتين في البحر الأحمر – صنافير وتيران – إلى المملكة.

وقد طالبت المملكة بهذه الأراضي، التي كانت مصر دائمًا تعتبرها وتسيطر عليها على أنها أراضيها الوطنية. وقد أثار القرار استياءً كبيراً بين الشعب المصري.

وفي حين تم قمع الاحتجاجات الأولية عن طريق عنف الشرطة، فإن التخلي عن السيطرة على الأراضي كان يعني خسارة كبيرة لصورة إدارة السيسي، وكذلك لأجزاء من المؤسسة الأمنية في البلاد. وهذا أحد التفسيرات لعدم “إعادة” الجزر حتى الآن.

ومع ذلك، ربما يكون السبب الحقيقي هو قلق الحكومة المصرية أن السعودية يمكن أن تقلل دعمها المالي بشكل كبير بمجرد سيطرتها على الجزر.

والحقيقة أن الجانب السعودي شهد في الأعوام الأخيرة انتقادات متزايدة بشأن العجز التنموي الذي تعاني منه مصر.

وفي الوقت نفسه، انتقد الصحفيون المقربون من العائلة المالكة دور الجيش المصري في الاقتصاد. وفي بداية عام 2023، تبادل المعلقون السعوديون والمصريون، الذين تربطهم علاقات وثيقة مع قيادتيهما السياسيتين، الضربات اللفظية.

ولم يتوقف الأمر عند مثل هذه التبادلات. وفي وقت سابق، في عام 2022، قامت المملكة بتحويل 5 مليارات دولار أمريكي إلى القاهرة في شكل ودائع بالبنك المركزي، وبالتالي دعمت في البداية تقديم برنامج مساعدات جديد لصندوق النقد الدولي لمصر.

لكن حتى الآن، هناك تعهدات استثمارية إضافية بقيمة 10 مليارات دولار، والتي وصفها صندوق النقد الدولي بأنها ” بالغة الأهمية”. بالنسبة لاستراتيجية تمويل البرنامج، لم يتم تحقيقها إلا بدرجة صغيرة.

مصر والإمارات: تضارب المصالح في الصراعات الإقليمية

وفيما يتعلق بتمديد القروض، كانت الإمارات العربية المتحدة أكثر أهمية بالنسبة لمصر على مدى العامين الماضيين أو نحو ذلك من السعودية.

ووفقا لإحصائيات البنك المركزي المصري، تمتلك أبو ظبي الآن حوالي 9 في المائة من الديون الخارجية والرياض 7 في المائة.

وفيما يتعلق بالاستثمار المباشر، جاءت الإمارات أيضاً في المركز الأول. وفي حين انتقدت المملكة علناً السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، فإن نفس الانتقاد لم يسمع بعد من الإمارات.

ومع ذلك، فإن الإمارات أيضًا غير راضية بشكل متزايد عن المسار الاقتصادي الذي تتبعه القاهرة، ويبدو أنها كانت تضغط من وراء الكواليس على صندوق النقد الدولي لتبني موقف أكثر صرامة.

والاختلافات في المصالح في السياسة الإقليمية بين الدولتين هي التي ظهرت إلى النور في العامين الماضيين.

وفي ليبيا، واصلت الإمارات الحفاظ على علاقات ودية مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، في ربيع 2022، بينما رفضت القيادة المصرية شرعيته ودعمت وزير الداخلية فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء.

وقد تباعدت مصالح البلدين بشكل أكثر حدة في السودان، حيث يواجه الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بعضهما البعض في صراع مسلح منذ أبريل/نيسان 2023.

ولسنوات عديدة، تدعم مصر قواتها الجنوبية. القوات النظامية المجاورة بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان. بل إن وحدات صغيرة من القوات المصرية كانت متمركزة في قواعد الجيش السوداني، على الأقل عندما اندلع القتال في البداية.

وتحتفظ الإمارات بدورها بعلاقات وثيقة مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (المعروف بحميدتي).

إذ أن حميدتي يسيطر على أجزاء كبيرة من الاقتصاد السوداني، بما في ذلك تجارة الذهب المهمة في البلاد، والتي كان يتم التعامل معها في الماضي من خلال دبي.

ومن غير المرجح أن يكون للقاهرة أو أبوظبي أي مصلحة في الصراعات المسلحة بين شركائهما السودانيين. لكن من الواضح أنهم لم يتمكنوا من تنسيق تحركاتهم في مواجهة هذا الصراع العسكري المستمر.

بالإضافة إلى ذلك، أدى الصراع الإقليمي حول استخدام مياه نهر النيل إلى ضغوط متزايدة على العلاقات المصرية الإماراتية.

منذ عام 2011، تمضي إثيوبيا قدما في مشروع بناء سد كبير على المجرى العلوي لنهر النيل، والذي ترى مصر أنه يعرض إمداداتها المائية للخطر.

أما الإمارات، التي تسعى إلى الحياد في هذا النزاع المائي، فلم تتبنى الموقف المصري. وبدلاً من ذلك، مما أثار انزعاج القاهرة، فهي تدعم الحكومة الإثيوبية بمساعدات مالية واسعة النطاق، بل وزودتها بطائرات مقاتلة بدون طيار خلال الحرب الأهلية في تيغراي.

وأخيراً، فإن الشراكة الوثيقة بشكل متزايد بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل هي بمثابة برميل بارود للعلاقات الثنائية المستقبلية.

فمن ناحية، من المفترض أن تخشى القاهرة خسارة المزيد من النفوذ الإقليمي، خاصة في ضوء دورها الطويل الأمد باعتبارها ” المحاور العربي الأكثر أهمية لإسرائيل “.

علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي هذه الشراكة إلى إنشاء طرق نقل وخطوط أنابيب جديدة بين دول الخليج والبحر الأبيض المتوسط، مما سيكون له تأثير سلبي على الإيرادات المصرية من حركة المرور العابر عبر قناة السويس.

السعودية والإمارات: المنافسة الاقتصادية المتزايدة

بدأت الرياض وأبو ظبي بتنسيق سياساتهما الإقليمية فور بدء ما يسمى بالربيع العربي.

وكان هذا واضحاً في وقت مبكر من عام 2011 أثناء القمع العنيف للاحتجاجات في البحرين المجاورة ــ أي قبل عامين كاملين من دعم الدولتين لاستيلاء المؤسسة العسكرية المصرية على القاهرة.

ولكن لم يصبح المجلسان الحاكمان أقرب إلا بعد تغيير العرش في الرياض.

في البداية، ما بدا وكأنه علاقات شخصية جيدة بين محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي آنذاك من جهة، والحاكم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد من جهة أخرى، أدى إلى التنسيق الوثيق للسياسات الإقليمية للبلدين. ومع ذلك، فإن هذا لم يدم طويلا.

منذ عام 2019 فصاعدًا، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن هناك مشاكل تنسيق بشأن الصراع في اليمن يمكن تفسيرها باختلاف المصالح بين البلدين.

بالنسبة للمملكة فإن القتال ضد ميليشيا الحوثي، التي كان يُنظر إليها على أنها وكيل طهران في الدولة المجاورة، كان له الأولوية القصوى.

لكن الإمارات أرادت، قبل كل شيء، السيطرة على المنطقة الساحلية الجنوبية وهو أمر مهم لسياستها المتعلقة بالموانئ، ولإضعاف الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين.

علاوة على ذلك، كانت هناك أيضًا خلافات بين الشريكين سرعان ما أصبحت واضحة خلال حصار قطر.

وفي مرحلة مبكرة، أرادت الرياض حل الصراع مع الدولة المجاورة الصغيرة، في حين كانت أبو ظبي عازمة على عزلها بالكامل.

وكان العامل الحاسم هنا هو أن الأخير اعتبر في نهاية المطاف أن دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين الإسلامية يشكل تهديدًا أكبر بكثير مما كان عليه الأول.

ومع ذلك، فإن تضارب المصالح الرئيسي بين المملكتين الخليجيتين ربما يكون متجذراً في سياساتهما الاقتصادية. وتنتهج الدولتان نموذجاً تنموياً طموحاً يهدف إلى إعداد اقتصاداتهما لعصر ما بعد النفط.

ومن خلال مشاريع البنية التحتية العملاقة واستثمارات الدولة المستهدفة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، يرغب البلدان في زيادة جاذبيتهما كمواقع للاستثمار.

على سبيل المثال، قامت دولة الإمارات التي اتخذت الخطوات الأولى في هذا الاتجاه في وقت مبكر من التسعينيات، بتطوير دبي لتصبح مركزاً مالياً وتجارياً دولياً، في حين لم تبدأ عملية تحول مماثلة في السعودية إلا عندما تولى محمد بن سلمان رئاسة البلاد.

وتولى السلطة فعليا في عام 2015. والآن يبذل الحاكم السعودي قصارى جهده للتعويض عن تأخر التنمية في البلاد، وبالتالي تعمل في بعض الأحيان ضد مصالح الجار الأصغر.

على سبيل المثال، في عام 2021، تم توجيه الإنذار الأول على الإطلاق للشركات الأجنبية لنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة أو استبعادها من المناقصات العامة.

وبما أن معظم الشركات العالمية العاملة في منطقة الخليج يقع مقرها الرئيسي في دبي، فإن برنامج المقر الإقليمي me موجه في المقام الأول ضد دولة الإمارات العربية المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك الإلغاء الانتقائي للجانب السعودي للإعفاءات الجمركية الحالية في التجارة بين الدول وبرامج التنمية القطاعية، والتي تخلق منافسة إقليمية، بما في ذلك في صناعتي السياحة والنقل.

في ربيع عام 2023، على سبيل المثال، أعلن صندوق الثروة السيادية السعودي عن إنشاء شركة طيران جديدة من شأنها أن توفر منافسة جادة في المستقبل لشركات الطيران الراسخة بالفعل في دبي وأبو ظبي.

ولكن قبل كل شيء، أصبحت الصراعات واضحة بشكل متزايد في السياسة النفطية لكلا البلدين. تسعى المملكة العربية السعودية، باعتبارها أكبر مصدر للنفط في جميع أنحاء العالم وداخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، جاهدة لضمان بقاء سعر السوق للنفط الخام مرتفعًا قدر الإمكان، وهو الموقف الذي يتطلب من المنظمة إجراء تخفيضات في الإنتاج.

وعلى النقيض من ذلك، تركز أبو ظبي على توسيع بنيتها التحتية الإنتاجية وبالتالي زيادة صادراتها. ونتيجة لذلك، لم يصبح التوصل إلى اتفاق بشأن سياسة إنتاج مشتركة داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أكثر صعوبة في السنوات الأخيرة فحسب.

ومن غير المرجح أيضًا أن يقتنع اللاعبون في سوق النفط الدولي بمصداقية أي اتفاق من هذا القبيل.

إمكانية التصعيد

وتعد مصر والسعودية والإمارات موطناً لأكثر من ثلث سكان العالم العربي، وتولد هذه البلدان الثلاثة أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة.

في الأساس، هناك احتمال كبير للتصعيد بسبب اختلاف المصالح بين الدول الثلاث. ومن الممكن أن يكون للتصعيد تداعيات تتجاوز المنطقة بكثير.

على سبيل المثال، يمكن دفع مصر إلى الإفلاس إذا علقت ممالك الخليج مساعداتها المالية؛ ويمكن أن تؤثر الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان (حوالي 110 مليون نسمة) على استقرار النظام السياسي أو على الأقل ممارسة ضغوط هائلة على القيادة الحالية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المتصور أيضًا أن تستخدم مصر التدخل العسكري المباشر لمحاولة تغيير ميزان القوى في السودان لصالح القوات المسلحة النظامية المتحالفة مع القاهرة. ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تؤدي إلى توتر شديد في العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي.

وأخيراً، يمكن للمنافسة بين السعودية والإمارات أن تضعف المنطقة الاقتصادية لشبه الجزيرة العربية – من خلال إنشاء حواجز تجارية جمركية وغير جمركية أو حتى إغلاق الحدود.

وعلى افتراض أن صناع القرار في البلدان الثلاثة سوف يتصرفون بعقلانية، فإن سيناريوهات التصعيد هذه غير محتملة.

وستكون التكاليف مرتفعة للغاية بالنسبة للدول الثلاث، التي ترتبط ارتباطا وثيقا من خلال العلاقات الاقتصادية والمالية.

وعلى الرغم من المصالح المتباينة، فمن المرجح أن يستمروا في التنسيق بشأن القضايا الفردية. على الرغم من اختلافاتهما في السياسة النفطية، يُنظر إلى المملكتين الخليجيتين على أنهما تعملان بشكل حاسم على كبح مفاوضات المناخ الدولية عندما يتعلق الأمر بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

ومن المرجح أن يقوموا أيضًا بتنسيق مواقفهم في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دبي في ديسمبر (COP 28). ومع ذلك، لا يمكن استبعاد سيناريوهات التصعيد في العلاقات الثنائية بشكل كامل في أنظمة الحكم الاستبدادية شديدة الشخصية في كل من الدول الثلاث. ويتجلى ذلك ، على سبيل المثال، في الحصار المفروض على إمارة قطر.

استنتاجات للسياسة الألمانية والأوروبية

وينبغي لألمانيا والاتحاد الأوروبي أن ينظرا إلى تباين المصالح بين مصر والسعودية والإمارات باعتباره فرصة لممارسة نفوذهما على التطورات في المنطقة.

وبسبب أنظمة الحكم الاستبدادية في الدول العربية الثلاث، هناك اختلافات جوهرية بين تلك الدول والأوروبيين، خاصة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان .

لكن في سياقات أخرى، هناك تقارب في المصالح بين ألمانيا وشركائها الأوروبيين وواحدة أو أكثر من الحكومات الثلاث؛ وعلى هذا الأساس ينبغي استكشاف إمكانية التعاون المستهدف أو توسيع التعاون القائم. ويمكن توضيح ذلك بمثالين.

أولاً، يشترك الأوروبيون ومملكتا الخليج في الاهتمام بالإصلاحات كوسيلة لتحقيق الاستقرار في اقتصاد مصر المترنح.

وفي حالة انزلاق مصر إلى الإفلاس، فإن السعودية والإمارات باعتبارهما أكبر دائني الدولة، سوف تعانيان من أضرار اقتصادية كبيرة.

وبالنسبة للأوروبيين، فإن إفلاس دولة الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان سوف يكون كارثيا، وخاصة بسبب الاضطرابات الاجتماعية وضغوط الهجرة المصاحبة لها.

لذلك فمن المهم أن يضغط الجانبان على القاهرة لحملها على تنفيذ الإصلاحات – على سبيل المثال، في سياق اتفاق صندوق النقد الدولي.

الشرط الأساسي هو سحب الجيش من الاقتصاد المصري، وهو الأمر الذي لم تكن إدارة السيسي مستعدة للقيام به حتى الآن، لكن ممالك الخليج أدركت الآن أنه ضروري أيضًا من خلال المشترك.

ثانياً، لدى الأوروبيين مصالح مماثلة لتلك التي لدى المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بحل الصراع في السودان.

بالنسبة للرياض، يعد الاستقرار والأمن في منطقة البحر الأحمر أمرًا ضروريًا، ليس فقط فيما يتعلق بالشحن ولكن أيضًا لتنفيذ خططها التنموية الطموحة، وخاصة توسيع السياحة الساحلية.

علاوة على ذلك، من المهم حماية الاستثمارات التي تمت بالفعل في الاقتصاد السوداني. وعلى عكس القاهرة وأبو ظبي، اللتين ترتبط مصالحهما بأحد طرفي الصراع، تحافظ السعودية على علاقات جيدة مع كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وبالنظر إلى التوترات الثنائية المذكورة أعلاه، فمن غير المرجح أن يكون للرياض أي مصلحة في قيام مصر أو الإمارات بتوسيع نفوذهما في السودان في حالة تحقيق حلفائهما مكاسب عسكرية على الأرض وتعزيز دور القوات المدنية كوسيط بين الجانبين.

وحتى الآن، لم تكن جهود الوساطة السعودية ناجحة، ولكن مع ذلك ينبغي للأوروبيين أن يستمروا في دعم مثل هذه المبادرات.

ومن خلال القيام بذلك، ينبغي لهم الضغط على الرياض لضمان إعطاء أولوية أعلى في السياسة الخارجية لحل الصراع السوداني الذي يتم التوصل إليه بمشاركة القاهرة وأبو ظبي مقارنة بما كان عليه الحال حتى الآن.