وصفات لإجهاض الثورات برعاية الإمارات

سمير حمدي

في مثل هذا الشهر، يناير/ كانون الثاني من سنة 2011، كانت الثورة التونسية في أوجها. ومع تسارع الأحداث وتطور نسق الاحتجاجات لم يجد الرئيس زين العابدين بن علي غير الفرار، بعد خطابات ثلاثة، أولها للتهديد والوعيد والثاني للتهدئة والثالث للتنازلات، غير أنّ هذا كله لم يشفع له، لينتهي طريداً في أيام قليلة. وفي غفلة من العالم، وخلافا لتوقعات منجّمي السياسة، انتهى نظام حكم زين العابدين الذي استمر 23 سنة، وطويت صفحته في أسبوعين.

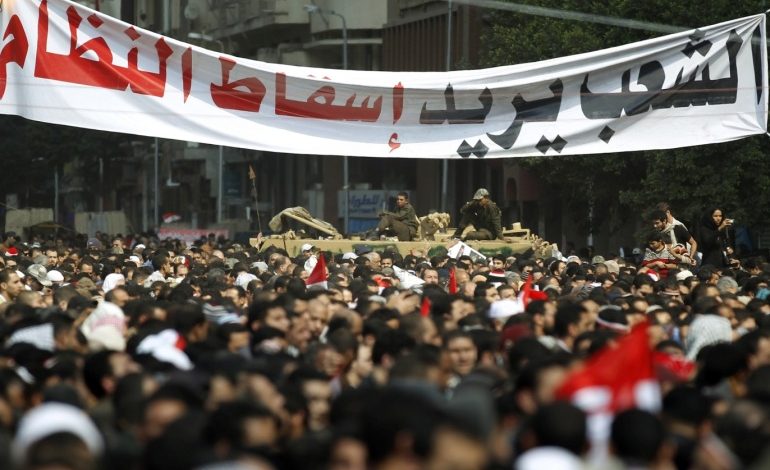

توالت بعد الثورة التونسية ثورات عربية أخرى في مصر وليبيا وسورية واليمن. وعلى الرغم من النجاحات المتسارعة التي حققتها هذه الثورات في بداياتها، فإنّها سرعان ما ذوت وخفت بريقها، إما بفعل انقلاب عسكري مثلما حصل في مصر، أو بإشعال نيران الحروب الأهلية داخل هذه البلدان، مع تدخل دولي معلن أنهى مسارها، مخلفاً دماراً شاملاً ودماء ومجتمعات ممزقة ما زالت تجترّ أزماتها.

كان واضحاً أنّ وصفة جرّ الثورات إلى مربع الحروب الأهلية ناجعة في إجهاضها. وإذا أضفنا إليها الاستنجاد بقوى دولية وإقليمية للمساهمة في قمع الثورات بشكل معلن، بات الحديث عن الثورة يتجاوز كونه فعلاً شعبياً غاضباً في مواجهة نظام استبدادي مغلق، ليصبح مواجهة مع منظومة استبدادية تضم أنظمة وأجهزة قمعية متجاوزة للحدود، وهو ما تؤكّده الأحداث الجارية حالياً في كازاخستان، حيث لم يتأخر النظام هناك في طلب الاستغاثة من الأنظمة الشبيهة من أجل قمع التظاهرات الشعبية، من دون أن يكلف نفسه عناء النظر في أسباب اندلاع الاحتجاجات الشعبية، أو الإعلان عن إصلاحات باتت ضرورية للحفاظ على تماسك الدولة والمجتمع.

ظلت الثورة التونسية نموذجاً لانتقال ديمقراطي ممكن، وكان لسرعة حسمها الصراع مع رأس النظام القائم حينها دور مهم في عدم تدويلها أو استعانة السلطة القائمة وقتها بقوى دولية، وهو سيناريو كان وارداً لو استطاع النظام حينها الحفاظ على بقائه، إلى حين استعادة أنفاسه على النحو الذي جرى في الحالة السورية، غير أنّ هذا لم يمنع استمرار الرغبة في إطاحة النموذج التونسي وإفشاله بكلّ طريقة ممكنة.

ربما كان لخصوصية الثورة التونسية دور في تغيير الوصفة الضرورية لإجهاضها، إذ لم تشهد تونس حرباً أهلية على الطريقة اليمنية، ولم تعرف نزاعاً طائفياً يمكن الاتكاء عليه، كما جرى في سورية، ولا خلافاً مناطقياً كما في التجربة الليبية أو انقلاباً عسكرياً دموياً، كما هو الحال في مصر.

ومن هنا، كانت الوصفة لإفشال التجربة التونسية تنطلق من خصوصيتها، أعني من كونها ثورة سلمية، صاحبها انتقال ديمقراطي بآليات دستورية. ولهذا لم يكن غريباً أن يكون الانقلاب عليها من خلال الأدوات القانونية والدستورية، بغض النظر عن التعسّف في توظيفها.

ربما للمرّة الأولى منذ سنوات عشر، يصبح سؤال المصير مطروحاً بشدة، في ما يتعلق بمستقبل التحوّل الديمقراطي التونسي، وتصبح فرضية العودة إلى مربع المنع والتعتيم والتضييق على الحقوق والحريات أمراً ممكناً، وتؤيده حقائق الواقع والإجراءات المتتابعة التي تتّخذها السلطة القائمة حالياً.

وعلى الرغم من وجود مقاومة فعلية لدى جانب مهم من الطبقة السياسية والمجتمع المدني، فإنّ هذا لا يمنع من التعبير عن المخاوف من التهديدات الجدّية التي تتربص بالثورة التونسية، وما تبعها من تحول ديمقراطي.

ظلت فكرة الثورة الشعبية، عقوداً قبل الثورة التونسية، مجرّد فرضيةٍ في الفكر السياسي، باعتبار أنّ تطور أدوات المراقبة والمعاقبة أسهمت جدّياً في إيجاد مجتمعات انضباطية تحتج، لكنّها لا تقدر على تغيير أنظمتها التي تحوّلت إلى ما يشبه القدر المحتوم.

ولعلّ هذه القراءة التي تبالغ في نفي إمكانية حصول تحولات سياسية بنمط ثوري ساعدت الثورة التونسية على النجاح في إطاحة النظام القائم، لكنّ ما جرى لاحقاً أنّ الطبقة السياسية والقوى الاجتماعية التي تنازعت النفوذ، وانشغلت بحرب المواقع فشلت في تحصين المسار الديمقراطي وحمايته، وإيجاد الآليات اللازمة لضمان بقائه ومن الانقلاب عليه من داخله.

لقد نجحت وصفات إجهاض الثورات الشعبية في أكثر من دولة، وكانت النتيجة مجتمعات مفكّكة وهجرات جماعية متواصلة، بالإضافة إلى حصيلة مرعبة من الضحايا والدماء وفقدان هذه الدول جانباً من استقلالها، بفعل التدخلات الدولية المعلنة إلى جانب هذا الطرف أو ذاك. وإذا كانت تونس لا تزال في مأمن من أحداث كهذه، فإنّ التطورات الأخيرة تنذر بمزيد من تمزّق النسيج الاجتماعي بفعل الانقسامات السياسية، بشكل لم تشهده من قبل.

وعلى الرغم من هذا كله، ما زالت هناك فرصة قائمة للإصلاح وإعادة القاطرة الديمقراطية إلى سكّتها، عبر حوار كلّ الأطراف الفاعلة والمؤثرة سياسياً اجتماعياً، وهو ما لا يبشّر به الوضع الحالي، بما يجعل الأفق السياسي للبلاد غائماً وغير واضح، على الأقل في المدى المنظور.