إصلاح العلاقات: مصلحة أوروبا في الانفراج السعودي الإيراني

أصدر المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية تحليلا تناول فيه مصلحة أوروبا في الانفراج السعودي الإيراني بعد عقدين من التنافس الطويل الأمد بين المملكة العربية السعودية وإيران وتأثيره على تضخيم عدم الاستقرار والصراع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة منذ الانتفاضات العربية في عام 2011.

وقال التحليل إنه من المثير للدهشة أن كلا من السعودية وإيران منخرطان الآن في تقارب جديد نتيجة لتزايد نقاط الضعف المتبادلة.

بالنسبة للسعوديين، ينبع التقارب من إدراكهم أنهم لا يستطيعون إزاحة إيران عسكريًا – وأن شريكهم الأمني الطويل الأمد، الولايات المتحدة، لم يعد على استعداد لتحمل تكاليف المحاولة.

في غضون ذلك، أدركت إيران أن التخفيف من تأثير العقوبات الغربية سيتطلب بالضرورة فتح قنوات اقتصادية مع دول الخليج العربي. بعد ثلاث سنوات من الحوار الهادئ، وقعت الرياض وطهران على خريطة طريق لخفض التصعيد في بكين في مارس 2023.

ورغم أن هذا الانفراج لم يؤد بعد إلى حلول طويلة الأجل للصراع، فإنه يظل أحد المسارات الدبلوماسية القليلة لإدارة التوترات الإقليمية، حتى في خضم الدورة التصعيدية الأوسع نطاقاً التي أطلقتها أزمة غزة.

فمنذ هجمات حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل، والحرب الإسرائيلية اللاحقة على غزة، كثفت الرياض جهودها للتواصل مع طهران لاحتواء الأعمال العدائية الأوسع نطاقاً.

ولا يزال هذا الانخراط هشاً، ولا يزال قائماً في الأساس على انعدام الثقة المتبادل ــ ولكن يبدو أن الجانبين تبناه استراتيجياً. فقد صرح أحد كبار المسؤولين السعوديين في يونيو/حزيران قائلاً: “عندما يتعلق الأمر بإيران، فمن الضروري للغاية الحفاظ على العلاقات وسوف نستمر في ذلك”. وعلق أحد المحللين في طهران في الشهر التالي قائلاً: “لقد ساعدت حرب غزة في تحسين العلاقات، ولم تجعلها أسوأ”.

وفي ظل بيئة إقليمية سريعة الزعزعة تفاقمت بسبب الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية، فضلاً عن التحديات التي يفرضها معارضة إيران للمصالح الغربية ــ التي تغطي أبعاداً إقليمية ونووية وأوكرانية ــ ينبغي للدول الأوروبية الآن أن تنظر إلى هذا التقارب غير المتوقع باعتباره خطوة مرحب بها وليس وسيلة لإيران للتهرب من الضغوط الغربية.

والآن تتمتع الرياض بنفوذ متزايد ونفوذ اقتصادي في طهران للمساعدة في وضع حد للتصعيد، وينبغي للأوروبيين أن يشجعوا بنشاط هذه الدبلوماسية لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

ويمكن للسعوديين أن يضغطوا على طهران لتدعم ــ أو على الأقل لا تمنع ــ وقف إطلاق النار في غزة ومنع حرب أوسع نطاقاً في لبنان وسط تصاعد الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله ــ الذي قتلت إسرائيل زعيمه حسن نصر الله في تفجير في بيروت في 27 سبتمبر/أيلول. بل إن المشاركة السعودية قد تساعد حتى في تشجيع المفاوضات بشأن قضايا حاسمة أخرى مثل البرنامج النووي الإيراني.

ويظل هذا صحيحا حتى لو جددت إدارة دونالد ترامب الثانية حملة الضغوط القصوى التي تشنها الولايات المتحدة ضد طهران وتدهورت العلاقات مع الغرب بشكل أكبر. ومن غير المرجح أن تضغط الرياض بنشاط على الولايات المتحدة لوقف التدابير الصارمة ضد إيران، لكن نفوذها في طهران سيعطيها مساحة للتعامل مع الطرفين.

وقد تشجع سياسة التحوط الاستراتيجي الجديدة التي تنتهجها المملكة على السعي إلى المرونة في التعامل اقتصاديا مع إيران، ووضع نفسها كوسيط قيم بين الولايات المتحدة وإيران – وخاصة إذا استمرت علاقتها مع ترامب إيجابية كما كانت في الماضي. وينبغي للأوروبيين استكشاف سبل دعم السعوديين في هذا الدور.

لا يزال الموقف الإقليمي للولايات المتحدة يشكل نقطة خلاف حرجة بين المملكة العربية السعودية وإيران، وسيستمر في تغذية التوترات المستمرة بين البلدين. وكما أشار أحد المسؤولين الإيرانيين السابقين، فإن التصور في طهران هو أن دول مجلس التعاون الخليجي “لن تفعل أي شيء بشأن إيران دون موافقة واشنطن”.

وهذا يفسر سبب توقف التعاون الاقتصادي السعودي الإيراني، مع عدم رغبة الرياض في تحدي العقوبات الأمريكية. علاوة على ذلك، لا تزال الرياض تسعى إلى متابعة صفقة تطبيع مع إسرائيل مقابل ضمانات أمنية أمريكية وزيادة الوصول إلى قدرات الاستخبارات الإسرائيلية – وهي خطوات ستراها طهران في ضوء التهديد.

إن التغلب على هذا التباعد سوف يعتمد جزئيا على عدم سعي الولايات المتحدة والأوروبيين بنشاط إلى جعل التطبيع بين السعودية وإسرائيل غير متوافق مع الدبلوماسية السعودية الإيرانية. وقد أشارت الرياض بالفعل إلى أنها لن تتبنى تحالفا جديدا مناهضا لإيران من خلال اتفاق تطبيع مع إسرائيل.

وينبغي للأوروبيين تشجيع الولايات المتحدة ــ وخاصة في ظل إدارة ترامب الجديدة ــ على رؤية القيمة المستقرة لهذه المسارات المزدوجة.

تصاعد التوترات والاضطرابات

كانت الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 نقطة تحول رئيسية في العلاقات السعودية الإيرانية، حيث لا تزال آثارها تتردد حتى يومنا هذا. وفي أعقابها، اتهمت الرياض طهران باستخدام قوتها الناعمة الإيديولوجية وشبكاتها الطائفية لإثارة الاضطرابات في الخليج.

وفي المقابل، صورت طهران المملكة على أنها ملكية مطلقة تدعمها الولايات المتحدة، وشككت بشكل أساسي في مصداقيتها كزعيمة للعالم العربي الإسلامي. منذ عام 1979، تنافست الدولتان على الزعامة الإقليمية.

وقد تزايدت مخاوف المملكة من التوسع الإقليمي الإيراني بعد سقوط صدام حسين في العراق عام 2003، عندما اغتنمت طهران الفرصة لتعزيز نفوذها مع حلفائها الشيعة مثل حزب الدعوة ثم قوات الحشد الشعبي.

واستمر القلق السعودي في النمو مع تعميق إيران لنفوذها في لبنان وسوريا عبر حزب الله وتحالفها مع نظام الأسد، وكل ذلك في الوقت الذي تعمل فيه على تعزيز برنامجها النووي. وبحلول عام 2008، كان الملك السعودي يطلب من الحكومة الأميركية اتخاذ إجراء عسكري مباشر ضد إيران.

وعلى النقيض من ذلك، لم تنظر إيران تاريخيا إلى المملكة العربية السعودية باعتبارها تهديدا أمنيا، ولم تكن المحرك الرئيسي لسياساتها الإقليمية. بل كانت المملكة تنظر إلى ذلك باعتبارها وكيلا لخصم إيران الرئيسي، الولايات المتحدة ــ ووكيلا غير قادر على الوقوف على قدميه، ناهيك عن تهديد جاره.

وكان موقف إيران المتنامي في العراق وسوريا ولبنان ، فضلا عن نشر شبكة ” محور المقاومة “، يدور في المقام الأول حول بناء جبهة دفاعية وردع أمامية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مع تطويق المملكة العربية السعودية باعتباره فائدة جانبية وليس هدفا مباشرا.

وعلى هذه الخلفية، أدت الانتفاضات العربية في عام 2011 إلى تصعيد كبير في التوترات. واتهمت الرياض الحرس الثوري الإسلامي باستخدام منظمة شيعية متطرفة، حزب الله الحجاز، لتحويل الاحتجاجات المحلية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية إلى تمرد.

ووجهت الرياض اتهامات مماثلة فيما يتعلق بالبحرين، التي شهدت احتجاجات أكبر مناهضة للنظام. واعتقدت المملكة العربية السعودية أن الحرس الثوري الإسلامي كان ينظم الثورات لتكرار نجاحاته في العراق ولبنان – على الرغم من أن الاحتجاجات كانت في الواقع مدفوعة في المقام الأول بالمظالم المحلية والتمييز الطويل الأمد ضد السكان الشيعة السعوديين والبحرينيين، حيث قدمت طهران دعمًا أقل مما ادعت الرياض.

ثم رأت الرياض فرصة لاستخدام الاحتجاجات المناهضة للنظام في سوريا لتحدي النفوذ الإقليمي لإيران، نظراً لعلاقات طهران مع الأسد والدور المركزي الذي تلعبه بلاد الشام في الاستراتيجية الإقليمية الإيرانية.

ومنذ عام 2013، قدمت المملكة العربية السعودية مساعدات مسلحة للجماعات التي تعمل على الإطاحة بالأسد، مما دفع إيران إلى تعزيز دعمها لدمشق من خلال توريد الأسلحة ومقاتلي الميليشيات. وبرزت سوريا كساحة معركة رئيسية في حرب إقليمية أوسع نطاقاً تركزت حول التنافس السعودي الإيراني.

وكجزء من هذه المواجهة المتوسعة، نظرت إيران إلى اليمن كنقطة ضغط رئيسية لاستخدامها ضد الرياض، وبدأت في توفير الأسلحة والاستخبارات والتدريب والتوجيه لحركة الحوثيين، التي استولت على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.

وفي أعقاب التدخل العسكري الذي قادته السعودية في اليمن في مارس/آذار 2015، بدأ الحوثيون في شن هجمات ضد المملكة. وأصبح الخوف من سيطرة وكيل إيراني على اليمن ــ أو كما يقول صناع السياسات السعوديون “إنشاء حزب الله آخر على حدودنا” ــ هوسًا سعوديًا.

ورغم أن التدخل الذي قادته السعودية كان يُنظر إليه على أنه حملة عسكرية سريعة، فقد تحول إلى فشل مكلف استمر عقدًا من الزمان ، حيث يسيطر الحوثيون اليوم على جزء كبير من البلاد ويهيمنون على السياسة اليمنية.

كان التدخل الذي تقوده السعودية في اليمن ذروة سياسة أكثر حزماً ضد إيران تبنتها القيادة السعودية الجديدة التي تولت العرش في عام 2015. كان الملك سلمان، وخاصة ابنه محمد بن سلمان، الذي أصبح ولي العهد في عام 2017، مصممين على مواجهة التعدي الإيراني.

في ذلك العام، احتجزت المملكة العربية السعودية لفترة وجيزة سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني وزعيم تيار المستقبل المتحالف مع السعودية. أجبرته الرياض على الاستقالة مؤقتًا احتجاجًا على نفوذ إيران الحازم في لبنان، والذي تمارسه من خلال حزب الله.

ثم سعت الرياض إلى تحقيق توغلات جديدة في العراق ، منهية بذلك سياسة المملكة في عدم التعامل مع بغداد – وهو الموقف الذي يعود تاريخه إلى سقوط صدام حسين وتحرك العراق اللاحق نحو فلك النفوذ الإيراني.

كما عرضت الدعم لمختلف الفصائل السياسية المحلية، بما في ذلك رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، في محاولة لجذبهم بعيدًا عن طهران.

وعلى المستوى العالمي، ضغطت الرياض بقوة على إدارة ترامب لتبني موقف أكثر حزما ضد طهران، وشجعت قرارها في عام 2018 بالخروج من خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي الصفقة الدولية لاحتواء البرنامج النووي الإيراني، والشروع بدلا من ذلك في حملة الضغط القصوى.

ومنذ توقيعها في عام 2015، زعمت الرياض أن التسوية الأساسية لخطة العمل الشاملة المشتركة – فك تجميد الأصول المالية الإيرانية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي – لم توفر للحرس الثوري الإيراني سوى موارد جديدة لدعم وكلائه الإقليميين.

لقد رأت طهران أن قرار ترامب بتكثيف العمل العسكري والضغوط الاقتصادية ضد إيران كان جزئيًا نتيجة لتشجيع سعودي. وباعتبارها الرياض تهديدًا استراتيجيًا متزايدًا، صعدت إيران بشكل كبير من دعمها للحوثيين، مما أدى إلى إطلاق ما لا يقل عن 1000 هجوم صاروخي من اليمن على المملكة العربية السعودية بين عامي 2018 و2019، فضلاً عن زيادة هجمات الحرس الثوري الإيراني على الشحن في مضيق هرمز.

كانت هذه لحظة صراع بالوكالة عنيف في جميع أنحاء المنطقة وانهيار في العلاقات الثنائية. ومع تصاعد التوترات، أعدمت الرياض في عام 2016 رجل الدين البارز الشيخ نمر النمر، الذي قاد الاحتجاجات الشيعية في المملكة في عام 2011.

وردًا على ذلك، اقتحم المتظاهرون الإيرانيون السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد. واتهمت المملكة العربية السعودية الحكومة الإيرانية بالفشل في حماية مبانيها الدبلوماسية، وقطعت رسميًا العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

التحول نحو خفض التصعيد

لقد كشفت الهجمات الحوثية على السعودية عن هشاشة الضمانات الأمنية الأميركية التي اعتمدت عليها المملكة لعقود من الزمن، مما أجبر الرياض على تخفيف نهجها المناهض لإيران.

كما شكلت الهجمات تهديدا لاستراتيجية محمد بن سلمان لإصلاح وتحديث الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية، والتي تتطلب في الأساس بيئة مستقرة لتحقيق النجاح.

وباعتباره الزعيم الفعلي للمملكة، كان الطموح الأساسي لمحمد بن سلمان هو الفوز بقلوب وعقول الشباب السعودي، الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من السكان والذين لم يشعروا بأنهم ممثلون من قبل قيادة ثمانينية عالقة في نظام شديد المحافظة ومنغلق.

في عام 2016، أطلق محمد بن سلمان رؤية 2030، وهي خطة طموحة للمملكة العربية السعودية بعد النفط والتي وعدت بالنمو الاقتصادي والحريات الاجتماعية في مقابل الرضوخ السياسي. لكن تحقيق مثل هذه الرؤية الطموحة لن يكون ممكنا بينما كانت صواريخ الحوثي تحلق فوق رؤوسهم.

لقد جاءت اللحظة الحاسمة في سبتمبر/أيلول 2019، عندما نسقت إيران هجوما واسع النطاق على منشآت النفط السعودية في بقيق وخريص.

وقد أدى هذا الهجوم إلى توقف 50% من إنتاج المملكة من النفط لأكثر من أسبوعين. وكان ذلك بمثابة رد إيراني مباشر على إعادة فرض العقوبات الأميركية على إدارة ترامب: فإذا تم خنق النفط الإيراني، فسوف تتعطل تدفقات النفط العالمية أيضا.

ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة لم ترد، بحجة أن المملكة العربية السعودية يجب أن تقود الرد. لقد ترك انهيار مظلة الردع الأمريكية التي استمرت لعقود من الزمان الرياض عُرضة للخطر بشكل كبير.

كان السعوديون يأملون أن يعكس ترامب، بدافع من الاستثمارات السعودية، انسحاب أمريكا من المنطقة الذي بدأ في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. وبدلاً من ذلك، أُجبروا على مواجهة حقيقة التقشف المستمر الذي عززته إدارة جو بايدن.

تدهورت العلاقات الأمريكية السعودية بشكل أكبر بعد أن رفع البيت الأبيض السرية عن تقرير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية يشير إلى أن محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث وصف بايدن البلاد بالمنبوذة.

كما قلل بايدن من البصمة العسكرية الأمريكية في المنطقة، وسحب الأسلحة والأفراد من القواعد الاستراتيجية، وحجب الإمدادات الدفاعية عن المملكة حتى مع مواجهتها لهجمات الحوثيين اليومية على المدن والبنية التحتية الحيوية.

أجبر التحول الأمريكي الرياض على إعادة التفكير في استراتيجيتها بالكامل. لقد أصبحت تنظر إلى الدبلوماسية مع طهران على أنها ضرورية للحفاظ على أمنها وضمان عدم تحولها إلى مسرح مركزي في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في وقت لم تعد فيه الولايات المتحدة راغبة في تقديم ضمانات أمنية.

من جانبها، واجهت إيران ضغوطًا اقتصادية متزايدة بسبب العقوبات المتجددة التي فرضها ترامب، وزيادة خطر الصراع المباشر مع الولايات المتحدة بعد اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، فرع العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني في يناير 2020.

ومع اتضاح الحاجة إلى إصلاح العلاقات مع جيرانها الخليجيين المباشرين، كشفت إيران عن ” مبادرة هرمز للسلام “، وهي إطار أمني إقليمي للخليج يستبعد الولايات المتحدة.

تمثل خطة الأمل بديلاً إيرانيًا لاتفاقيات إبراهيم التي ترعاها الولايات المتحدة، وهي جبهة إقليمية مناهضة لإيران تم توقيعها في سبتمبر 2020 والتي ضمت في البداية إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

ولم تكن مبادرة الأمل الإيرانية ذات مصداقية في الرياض قط. كما لم تكن المملكة مستعدة لقبول الهدف النهائي للمبادرة المتمثل في تسريع انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة، وهو ما من شأنه أن يعزز النفوذ العسكري الإيراني في الخليج.

وفي الوقت نفسه، فإن هشاشة الضمانات الأمنية الأميركية، فضلاً عن خطر رد الفعل الإيراني، جعلت الرياض مترددة في تبني اتفاقيات إبراهيم بالكامل.

وبينما كانا يبحثان عن اتجاه جديد، أطلقت الرياض وطهران حوارًا سريًا في عام 2019 لتحديد خارطة طريق لخفض التصعيد مقبولة للطرفين.

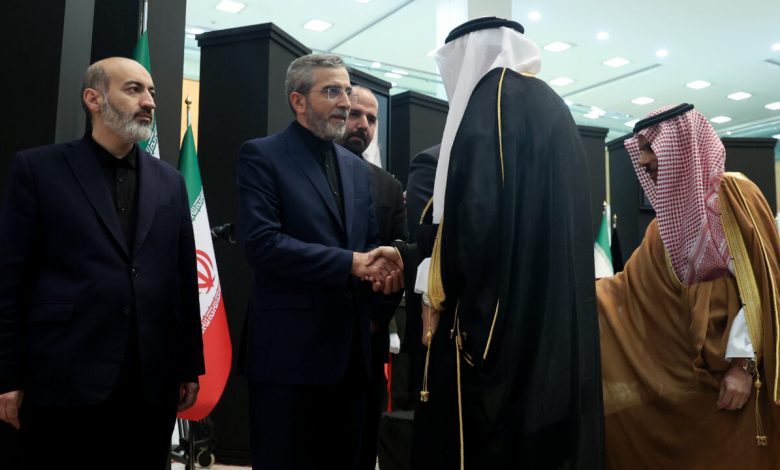

وقد سهلت العراق وعمان هذه العملية، حيث استضافتا خمس جولات من المحادثات المباشرة بين البلدين. ثم التقى وزيرا الخارجية السعودي والإيراني وجهاً لوجه في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة لعام 2021، والذي شاركت في عقده فرنسا.

وبلغت هذه العملية ذروتها في بكين في مارس 2023، حيث دفعت الصين الاتفاقية إلى خط النهاية من خلال طمأنة السعوديين بأنها ستنشر نفوذها الاقتصادي لضمان التزام إيران بالتزاماتها. واستند الاتفاق إلى الفرضية الأساسية المتمثلة في أنه في مقابل الدعم السعودي في تخفيف العزلة السياسية والاقتصادية الإيرانية، ستنهي إيران الهجمات التقليدية ضد المملكة.

بالنسبة للرياض، فقد وفرت الصفقة الوقت لتعزيز أجهزتها الدفاعية وإعادة التفكير في بنيتها الأمنية الأوسع في ظل الديناميكيات العالمية المتطورة.

كان السعوديون يهدفون إلى إقناع إيران بكبح جماح وكلائها من ضرب الأصول والأراضي والبنية التحتية الحيوية السعودية في مقابل استعادة العلاقات الدبلوماسية.

وشمل ذلك التزامًا إيرانيًا فوريًا بخطوات تهدئة في اليمن، مثل إنهاء الدعم المسلح للحوثيين، والضغط على المجموعة لإنهاء الهجمات عبر الحدود إلى المملكة العربية السعودية، والدخول في مفاوضات بشأن وقف إطلاق نار دائم.

عكس الاتفاق تحولًا في الحسابات السعودية، حيث أدركت أن المشاركة الحاسمة مع طهران يمكن أن تكون أكثر فعالية من المواجهة.

قال أحد كبار المسؤولين السعوديين: “نحن بحاجة إلى نهج استراتيجي طويل الأمد تجاه طهران يمنحهم خيارًا واضحًا للمشاركة، ويعرض القبول في مقابل التقدم في القضايا الرئيسية”.

بالنسبة لطهران، فإن الاتفاق مرتبط في المقام الأول باستراتيجيتها الأمنية والاقتصادية في المنطقة. وتأمل طهران أن تسهل إعادة الارتباط إنهاء عزلتها الدبلوماسية الإقليمية.

وكما أشار أحد المحللين المقيمين في طهران، “بالنسبة لإيران، فإن العلاقات الجيدة مع المملكة العربية السعودية هي بوابة إلى السياسة الإقليمية الأوسع نطاقًا”. [12] في نهاية المطاف، تريد إيران ضمان عدم عمل المملكة العربية السعودية والدول المجاورة الأخرى كقواعد أمامية لجبهة معادية لإيران بقيادة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي حين اضطرت إيران إلى قبول قيام إسرائيل بإقامة روابط استخباراتية ودفاعية مع بعض دول الخليج على مدى السنوات الأخيرة، فقد أوضحت لعواصم الخليج أن استخدام أراضي دولها لشن أو دعم الهجمات ضد إيران سيكون خطًا أحمر.

وعلى الصعيد الاقتصادي، رأت طهران في إعادة المشاركة وسيلة لفتح مسارات اقتصادية يمكن أن تساعد البلاد في التحايل على العقوبات الغربية وتسهيل مبيعات النفط.

ومع ذلك، تظل المملكة العربية السعودية حذرة من تحقيق ذلك أو تقويض نظام العقوبات الذي تقوده الولايات المتحدة بشكل نشط.

وعلى عكس الإمارات العربية المتحدة، التي سهلت زيادة التبادلات الاقتصادية مع إيران كجزء من استراتيجية إعادة المشاركة الخاصة بها، لا تمتلك المملكة مركبات ذات أغراض خاصة يمكنها استخدامها لتجاوز هذه العقوبات.

ولا تزال التجارة السعودية الإيرانية المباشرة ضعيفة، مع أقل من 20 مليون دولار من صادرات الصلب الإيرانية إلى المملكة العربية السعودية، تليها كميات أصغر من التجارة في الزعفران والسجاد والأسمنت والفواكه المجففة. ولم تتحقق فكرة فتح غرفة تجارية مشتركة بعد، ولا تعهدات الاستثمار السعودية.

ولكن السعوديين لم يكتفوا بذلك بل أشاروا إلى بدائل أطول أجلاً، مثل الاستثمار في مشاريع ثلاثية تشمل شركات إيرانية في بلدان أخرى مثل العراق، أو استخدام البنية الأساسية المالية غير الغربية، مثل بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس ، لتقديم الائتمان لإيران.

وفي العام الماضي، أصدر بنك التنمية الجديد 33 مليار دولار أميركي في شكل ائتمان غير مقوم بالدولار إلى الدول النامية، ومعظمها لأعضائه.

وتدرس المملكة العربية السعودية ضخ 16 مليار دولار أميركي في رأس مال البنك، وباعتبارها عضواً كامل العضوية، قد تتقدم إيران بطلب للحصول على قروض من بنك التنمية الجديد.

الاحتواء وليس الحل

كان الاتفاق الذي تم التوصل إليه في بكين يهدف في المقام الأول إلى تهدئة الصراع المباشر بين الطرفين الموقعين. وفي حين نوقش البعد الإقليمي بالتفصيل أثناء المفاوضات، اعتبر كل من السعوديين والإيرانيين أنه أمر يستحق العمل عليه تدريجيا وفي مرحلة لاحقة. ومع ذلك، بعد أكثر من عام من الاختراق الدبلوماسي، أحدث الاتفاق فرقا واضحا في البيئة الأوسع.

لقد عزز التقارب السعودي الإيراني مزاج التهدئة الذي استمر حتى هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. يلعب الحوار المنتظم بين البلدين الآن دورًا في منع الصراعات القائمة من التوسع إلى حرب إقليمية مدمرة؛ فهو يوفر أحد المسارات القليلة لاستراتيجية خفض التصعيد في المنطقة.

اليمن

كان للانفراج التأثير الأكثر مباشرة في الصراع اليمني، حيث كان اتفاق بكين هو المفتاح.

أسفر الاتفاق عن ضمان إيران امتناع الحوثيين إلى حد كبير – وإن لم يكن مطلقًا – عن شن ضربات صاروخية على المملكة، في حين كثفت الرياض المحادثات المباشرة مع الحوثيين سعياً للتوصل إلى تسوية.

كان تحرير نفسها من الحرب الفاشلة في اليمن أولوية أساسية للمملكة العربية السعودية، حيث عرضت الرياض شروط التسوية على حساب الحكومة المعترف بها دوليًا والتي دعمتها منذ فترة طويلة.

“لقد ساعدت العلاقة السعودية الإيرانية في إرساء وقف إطلاق النار في اليمن، مع انخفاض التوترات كثيرًا” كان تقييم أحد المحللين الإيرانيين في طهران.

قبل أن تعيد حرب غزة ترتيب الأوراق، كان هذا المسار قريبًا من الوصول إلى خريطة طريق نهائية ، وهي النتيجة التي تقول الرياض إنها لا تزال تريد تأمينها والتي لن تكون ممكنة إلا في سياق تفاهم سعودي إيراني أوسع.

سوريا

في سوريا، مكّن الاتفاق الرياض من إعادة التواصل مع نظام الأسد بعد عقد من سحب سفيرها من دمشق، مع إعادة فتح السفارة السعودية في سبتمبر/أيلول 2024. “بعد اتفاق بكين، تولى السعوديون مقعد القيادة” في السياسة الإقليمية تجاه سوريا، كما ذكر أحد المراقبين السوريين المطلعين.

في مايو/أيار 2023، فرضت الرياض فعليًا عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وسط تردد بعض الدول العربية، وهي الخطوة التي تهدف جزئيًا إلى تخفيف هيمنة إيران في البلاد.

تبع انخراط المملكة العربية السعودية مع الأسد قرار الحكومة السورية بسرعة، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بنقل السيطرة على السفارة اليمنية في دمشق من الحوثيين إلى الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والمعترف بها دوليًا.

“كان السعوديون مقتنعين بأن إيران تستخدم اليمن ضدهم لأن [السعوديين] أرادوا تغيير النظام في سوريا”، كما قيم المراقب السوري. “لذلك فكروا، دعونا نعقد صفقة: اليمن مقابل سوريا”.

لبنان

أعادت الرياض تعيين سفيرها في لبنان بعد شهر من الصفقة مع الصين، عقب انسحابه في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وعلق أحد المحللين اللبنانيين البارزين قائلاً: “لقد عزز التقارب استعداد السنة لإبرام الصفقات مع حزب الله”، مضيفًا أنه منذ منتصف عام 2023 كان هناك ضغط أقل على رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لتجنب عقد الصفقات مع المجموعة مقارنة بما كان عليه الحال عندما تولى السلطة لأول مرة.

وأشار محلل آخر إلى قرار دول مجلس التعاون الخليجي بالتوقف عن وصف حزب الله بأنه منظمة “إرهابية”، وهو ما يُنظر إليه جزئيًا على أنه “إشارة إلى أن السعوديين يقولون إنهم لن يتحدوا مصالح إيران في لبنان”.

لقد برز لبنان كمسرح أمني إقليمي رئيسي في سبتمبر 2024 وسط حملة القصف الإسرائيلية المتصاعدة في البلاد، بما في ذلك اغتيال قيادة المنظمة بأكملها.

ومع تزايد خطر اندلاع حرب إسرائيلية لبنانية أوسع نطاقًا، قد تكون الرياض في وضع جيد لاستخدام حوارها مع طهران لمحاولة احتواء الدورة التصعيدية.

فسر المسؤولون السعوديون رد الفعل الصامت الفوري من الحكومة الإيرانية على أنه علامة على أن طهران ليست مستعدة للمخاطرة بأمنها من أجل حليفها حزب الله.

يعتبر بعض المسؤولين في الرياض أن طهران المنغلقة على نفسها، والتي تدرك هشاشتها، فرصة ذهبية – وربما عابرة – لمضاعفة جهودهم الدبلوماسية، وتشجيع ضبط النفس الإقليمي الإيراني، ومن الناحية المثالية، نهج أكثر استقرارًا تجاه لبنان.

العراق

كما ساهم اتفاق بكين في تسريع إعادة مشاركة السعودية مع العراق. ففي مايو 2023 في جدة، عقد البلدان الاجتماع الخامس لمجلس التنسيق السعودي العراقي ، وهو الأول منذ نوفمبر 2020.

وقد تم تقديم عدد من التعهدات الاستثمارية السعودية الجديدة المهمة آنذاك، بما في ذلك إنشاء صندوق استثماري بقيمة 3 مليارات يورو من قبل صندوق الاستثمار العام في الرياض.

وفي معرض حديثه عن تأثير الاتفاق السعودي الإيراني على الاستقرار الداخلي في العراق، قال مسؤول كبير في الحكومة العراقية إن الفصائل المحلية تجد الآن صعوبة أكبر في طلب الدعم من الرعاة الخارجيين بالطريقة المزعزعة للاستقرار التي كانت سائدة في السنوات الأخيرة.

ولكن التقدم لم يترجم إلى حل مستدام للصراع في أي من هذه البلدان، ويظل الوضع محفوفاً بالمخاطر. وترى طهران أن المشاركة السعودية هي علامة على أن العالم العربي يقبل الآن إلى حد كبير دورها القيادي والانتصار الأرضي لشركائها المحليين، وبالتالي لا يقدم سوى القليل من التنازلات.

وتأمل الرياض بدلاً من ذلك أن تكون المشاركة أكثر فعالية من المواجهة في تخفيف النفوذ الإيراني في المنطقة ببطء.

حتى الآن، كانت إيران وحلفاؤها مترددين في التعاون بما يتجاوز الترتيبات الأمنية رفيعة المستوى المتفق عليها في بكين. وقد تأخر الحوثيون، الذين شجعهم نجاح عملياتهم في البحر الأحمر، مرارًا وتكرارًا في الانتهاء من صفقة في اليمن، وقدموا مطالب متطرفة بشكل متزايد.

تظل العلاقات السعودية مع دمشق جوفاء، مع فشل نظام الأسد في معالجة قضايا مثل الحجم الهائل من المخدرات المهربة من سوريا إلى الخليج. وكما أكد دبلوماسي حكومي سوري، فإن “حوار إيران مع السعوديين ساعدهم على أن يكونوا أكثر واقعية وقد غيروا نهجهم، وليس نحن”. في العراق ولبنان، كان التقدم في إعادة مشاركة السعودية بطيئًا بشكل واضح أيضًا.

تعكس هذه الديناميكيات انعدام الثقة المتبادل، المتجذر في عقود من المواجهة، والذي لا يزال قائماً في الرياض وطهران. يحدث الحوار بين الدولتين بانتظام ولكنه يظل ارتجالياً.

وأشار مسؤول إيراني كبير سابق إلى أنه “لم يكن هناك أي شيء جدي حتى الآن بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن التعاون الإقليمي”. “كل شيء ضئيل والمصلحة المشتركة هي عدم التصعيد”.

لا تزال المحادثات محصورة في أفراد محددين داخل العاصمتين، مثل مستشار الأمن القومي السعودي مساعد العيبان ووزير الخارجية الإيراني السابق والعربي حسين أمير عبد اللهيان، الذي كان المحاور الرئيسي مع الدول العربية حتى وفاته في مايو 2024.

في حين أعرب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان عن التزامه القوي بالتعاون الإقليمي المستمر، إلا أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتمكن من دفع العلاقة إلى الأمام بطريقة أكثر استراتيجية وهيكلة من سلفه.

وعلاوة على ذلك، يسلط الاتفاق السعودي الإيراني الضوء أيضاً على كيفية امتداد الصراعات المحلية إلى ما هو أبعد من المواجهات بالوكالة بين القوى العظمى الإقليمية.

وفي حين أدت التدخلات الإيرانية والسعودية إلى تعميق خطوط الصراع على مدى العقد الماضي، فإنها مع ذلك استغلت المظالم المحلية القائمة مسبقاً. وبدون إدارة هذه القضايا، فإن إمكانات التقارب السعودي الإيراني لتحقيق حل هادف للصراع على المستوى المحلي ستظل محدودة.

ففي سوريا، تتعلق هذه المشاكل بالطبيعة الوحشية والفاسدة لنظام الأسد؛ وفي اليمن، تنطوي على محاولات الحوثيين المستمرة للاستيلاء على السيطرة الكاملة؛ وفي العراق، تعكس صراعاً طائفياً مستمراً على السلطة؛ وفي لبنان، تندمج السيطرة على الدولة مع الصراع المتصاعد مع إسرائيل. وسوف يتطلب حل الصراع الدائم بالضرورة جهوداً محلية مركزة تستغل الفرصة التي يوفرها التقارب السعودي الإيراني.

الثبات في مواجهة أزمة غزة

لقد تعطلت كل الجهود التي كان من الممكن تحقيقها في مواجهة التحديات البنيوية بعد اتفاق بكين بسبب التطورات التي حدثت بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

فلم ينجح اتفاق بكين في ترويض استراتيجية إيران العدوانية، التي لا تزال مدفوعة في المقام الأول بالأفعال الإسرائيلية والأمريكية، وليس المملكة العربية السعودية. وقد تكثفت تصورات إيران للتهديد بشكل كبير منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مما دفعها إلى تفعيل كل وكلائها الإقليميين.

ومع ذلك، فقد ساعد الاتفاق السعودي الإيراني بلا شك في احتواء التصعيد الإقليمي الأوسع. وعلى الرغم من أن كثيرين في الرياض يشتبهون في أن الحرس الثوري الإيراني ربما يكون متورطًا في هجمات السابع من أكتوبر – بهدف تقويض التطبيع السعودي الإسرائيلي – فقد زادت الرياض من التواصل مع طهران في محاولة لاحتواء الإجراءات الإيرانية .

صرح مسؤول سعودي كبير قائلاً: “ما تفعله إيران ضار، لكن هذا هو سبب انخراطنا في الدبلوماسية، لأنه لا توجد طريقة أخرى للتعامل مع القضايا الإقليمية”.

في الحادي عشر من أكتوبر 2023، أجرى الرئيس الإيراني آنذاك إبراهيم رئيسي ومحمد بن سلمان أول محادثة هاتفية بينهما منذ توقيع الاتفاق في بكين.

وفي نوفمبر، حضر رئيسي القمة الطارئة المشتركة بشأن غزة التي عقدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في الرياض – وهي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس إيراني المملكة منذ عام 2012. وهناك، وقعت إيران على بيان مشترك يقبل حل الدولتين.

وعلى الرغم من المعارضة العلنية اللاحقة في طهران، يرى المسؤولون السعوديون أن ذلك علامة على أن إيران يمكن أن تكون جزءًا من الحل لأزمة غزة، وهو ما يعتبرونه ضروريًا للتوصل إلى ترتيب دائم. قبل محمد بن سلمان لاحقًا دعوة لزيارة طهران ، وبعد وفاة رئيسي، أجرى محادثة هاتفية مبكرة مع بيزيشكيان حيث تعهد بمواصلة التعاون.

في حين زادت طهران من شحنات الأسلحة إلى الحوثيين لاستخدامها ضد إسرائيل والشحن العالمي في البحر الأحمر، فقد احترمت الالتزامات التي قطعتها في بكين بعدم استهداف المصالح والأراضي السعودية.

وفي المقابل، اختارت الرياض نهجًا متحفظًا في الرد على هجمات الحوثيين، حتى في مواجهة الاضطرابات الكبيرة في التجارة العالمية وأمن الطاقة – وكلها تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد السعودي.

وبعد بدء ضربات الحوثيين في البحر الأحمر، عززت المملكة قنواتها مع طهران لضمان عدم امتداد التصعيد المدعوم من إيران إلى المملكة.

وعندما أطلقت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مهمة عسكرية هجومية ضد الحوثيين، حذرت الرياض طهران بشكل استباقي حتى تتمكن من نقل أصولها البحرية بعيدًا.

وخوفًا من الانتقام الإيراني أو الحوثي، رفضت المملكة أيضًا الانضمام إلى بعثات الأمن البحري الأمريكية والأوروبية، وحصلت بدلاً من ذلك على ضمانات من الحوثيين وطهران بأنها لن تكون مستهدفة.

طوال هذه الفترة من التصعيد في البحر الأحمر، أصرت المملكة العربية السعودية على استعدادها لتلبية مطالب الحوثيين، خوفًا من هشاشة التزاماتهم بوقف إطلاق النار.

كلما سعت الرياض إلى الضغط على الحوثيين، مثل دعم قرار البنك المركزي اليمني – الذي تديره الحكومة المعترف بها دوليًا والمدعومة من السعودية في عدن – بإلغاء تراخيص التشغيل للبنوك التي تتخذ من صنعاء مقراً لها، أدت التهديدات الحوثية اللاحقة التي حذرت السعوديين من هجمات جديدة إلى دفعهم إلى عكس مسارهم.

كما عمل التعاون السعودي الإيراني كقناة لخفض التصعيد في المثلث الأمريكي الإسرائيلي الإيراني. فعندما أطلقت إيران أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصواريخ باليستية ضد إسرائيل ردًا على غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق في أبريل 2024، أبلغت طهران إسرائيل بالهجمات مسبقًا من خلال دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ، لإدارة التصعيد.

وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية اعترضت مقذوفات إيرانية تحلق فوق مجالها الجوي باتجاه إسرائيل، إلا أن هذا كان مدفوعًا برغبة في منع التصعيد الإقليمي بدلاً من التحالف الاستراتيجي مع إسرائيل.

كما حذرت الرياض وعواصم الخليج الأخرى الولايات المتحدة من شن ضربات انتقامية من أراضيها أو مجالها الجوي، خوفًا من الانتقام. وعلق أحد المحللين الإيرانيين قائلاً: “بدون هذه العلاقات، كنا لنكون في وضع أكثر عنفًا”.

بعد أن اغتالت إسرائيل إسماعيل هنية، زعيم الجناح السياسي لحماس، في طهران في أغسطس/آب 2024، حثت الرياض طهران على تأجيل الرد، وذلك في الغالب لضمان عدم حدوث أي اضطرابات في المفاوضات الجارية آنذاك لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي الوقت نفسه، واصلت السعودية الضغط على كل من إسرائيل والولايات المتحدة لتسريع اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن تطبيعها مع إسرائيل لا يمكن أن يحدث بدون وقف إطلاق النار ومسار موثوق نحو إقامة دولة فلسطينية.

كما شجعت الرياض طهران على نشر نفوذها على حماس – والذي أصبح الآن أكبر بعد تعيين يحيى السنوار، وهو شخصية مقربة من إيران، رئيسًا للجناح السياسي لحماس – للضغط عليها من أجل انفتاح دبلوماسي.

باختصار، سهّل الاتفاق السعودي الإيراني درجة من الهدوء الإقليمي، وتبنته الرياض كوسيلة لمحاولة تعديل السلوك الإيراني، حتى في خضم أزمة غزة. ومع ذلك، كان التقدم نحو حل دائم للصراع بطيئًا، حيث جعل الصراع في غزة مثل هذه النتائج أقل ترجيحًا.

ولا يزال توازن القوى الإقليمي لصالح إيران على المملكة العربية السعودية، وتظل طهران ملتزمة بالحفاظ على بنيتها الدفاعية المتقدمة ، خاصة في ظل تزايد تصورات التهديد بعد 7 أكتوبر والعودة المحتملة لرئاسة ترامب.

لطالما اعتقد الأوروبيون أن العداء بين الدول الإقليمية الكبرى يشكل تحديًا لمصالحهم، بما في ذلك في مجالات مثل الهجرة وحرية الملاحة والطاقة والأمن الاقتصادي وأمن الدول الرئيسية.

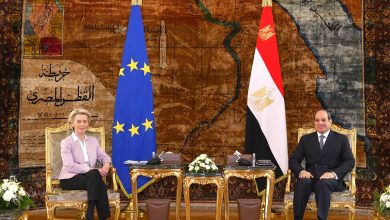

أيدت فرنسا مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة معتقدة أن التعاون الإقليمي أمر بالغ الأهمية لمساعدة العراق على العودة إلى قدميه بعد ما يقرب من عقدين من الحرب والدمار الذي أحدثه تنظيم الدولة الإسلامية.

كان المؤتمر الافتتاحي في عام 2021 هو المرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمان التي تلتقي فيها إيران والمملكة العربية السعودية على مستوى وزراء الخارجية، مما يسلط الضوء على أهمية دعم أوروبا لهذا التقارب.

يتعين على الأوروبيين أن يستمروا في دعم الدبلوماسية الجديدة بين إيران والمملكة العربية السعودية باعتبارها خطوة قيمة وضرورية لتوجيه المنطقة في اتجاه إيجابي.

وينبغي أن ينصب التركيز الأساسي على تأمين وقف إطلاق النار في غزة ومنع الانفجار الإقليمي الذي يتركز في لبنان؛ ولكن أيضا على معالجة الصراعات في مسارح إقليمية حاسمة أخرى مثل اليمن. ولا ينبغي لنا أن ننظر إلى هذا النهج باعتباره متعارضا مع المخاوف مثل الشكوك الغربية بشأن النفوذ الصيني في المنطقة، والذي لم يتطور كثيرا بعد الاتفاق مع بكين.

لقد أدى الانفراج إلى توسيع المساحة المتاحة للجهات الفاعلة الدولية لمعالجة الصراعات المحلية. وهذه منطقة يمكن للأوروبيين أن يلعبوا فيها دوراً قيماً، من خلال حشد الاهتمام السياسي والموارد اللازمة لمواجهة القضايا المحلية التي تغذي الصراع وعدم الاستقرار.

في اليمن، قد يعني هذا تكثيف الجهود الدبلوماسية للدفع نحو حوار سياسي يمني داخلي بقيادة الأمم المتحدة لمرافقة المحادثات السعودية الحوثية الجارية، بشرط انتهاء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر المرتبطة بحرب غزة.

وقد يستلزم ذلك أيضًا العمل مع الشركاء الإقليميين لوضع رؤية اقتصادية لفترة ما بعد الصراع. وعلى نطاق واسع، يجب أن يشمل ذلك زيادة الدعم لعمليات بناء الدولة، كما أظهر العقد الماضي أن القدرات المؤسسية الأقوى ضرورية لمنع فشل الدولة الذي يدعو إلى التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار (والتي تستغلها طهران ببراعة).

إن بناء الدولة يشكل أهمية خاصة في بلدان مثل لبنان والعراق، حيث يتم تفريغ المؤسسات، ومن الممكن أن تخلف القدرة الأوروبية والدعم الفني ــ وخاصة المرتبط بتدابير مكافحة الفساد ــ تأثيراً قيماً. وهو أمر مهم أيضاً في سوريا، حيث يمكن للأوروبيين أن يبذلوا المزيد من الجهود في المناطق التي لا يسيطر عليها النظام وتلك التي يسيطر عليها لدعم الخدمات المحلية.

ولكن نجاح أو فشل هذه التدخلات المحلية سوف يظل مرتبطاً في كثير من الأحيان بمسار العلاقة الجديدة بين طهران والرياض. ولذلك يتعين على الأوروبيين أن ينظروا في الوسائل الكفيلة بالمساعدة في تعزيز هذه العلاقة، حتى في ظل تدهور العلاقات مع إيران مما يضيق من احتمالات المشاركة المباشرة.

إذا كانت الحكومة الإيرانية الجديدة ذات الميول الإصلاحية راغبة في إعادة إطلاق المفاوضات مع الغرب ــ مثل الحد من تقدمها النووي وإنهاء الدعم العسكري لروسيا في أوكرانيا ــ فيتعين على الأوروبيين أن ينظروا إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى كشركاء لتوفير الإغاثة الاقتصادية الفورية اللازمة لأي اتفاق جديد.

ويمكن للدول الأوروبية والخليجية أن تعمل معا لتأمين موافقة محدودة ولكنها مهمة من جانب الولايات المتحدة، ربما من خلال آليات مثل الإعفاء العام من الترخيص.

ومن غير المرجح أن تنفق الرياض رأس المال السياسي مع واشنطن لتثبيط حملة جديدة من الضغوط القصوى ضد طهران إذا عاد ترامب إلى منصبه ــ ولكنها قد تسعى إلى الحصول على إعفاءات لنفسها، وإقناع ترامب بأن المملكة ينبغي أن تكون قناة التفاوض المفضلة لديه في حالة رغبة إيران الضعيفة في نهاية المطاف في التوصل إلى اتفاق.

يجب على الأوروبيين أيضًا أن يكونوا مستعدين للرد على أي إشارات إيجابية من إيران والنظر في إصدار إعفاءات من العقوبات لدعم التقدم الثنائي المقبول في القضايا غير الخلافية، مع الحفاظ على خطوط حمراء ثابتة بشأن القضايا الأكثر استراتيجية.

في هذا السيناريو، يجب على الأوروبيين دعم توسيع نطاق التعاون الإقليمي في المجالات الأقل حساسية، مثل الاتصال والأمن الغذائي والمائي والمناخ والطاقة الخضراء، حيث يمكن تحقيق مكاسب قيمة لبناء الثقة.

ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يسعى إلى استكمال هذه المبادرات بحوار سياسي شامل منظم في مجموعات عمل حول قضايا إقليمية محددة، ومن المحتمل أن يتم تنسيقه من قبل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج.

أشارت الرياض إلى رغبتها في المزيد من المشاركة المتعددة الأطراف للمساعدة في تأمين التقدم من إيران أكثر مما لا يمكنها تحقيقه ثنائيًا – ويجب أن يكون الأوروبيون على استعداد لدعم هذا النهج.

وإذا ظلت السياسة الإيرانية دون تغيير واستمرت التوترات مع الغرب في التصاعد، فيتعين على الأوروبيين أن يقدروا العلاقة السعودية المحسنة مع طهران.

وسوف تصبح هذه القناة الدبلوماسية حاسمة بشكل متزايد في مناخ سياسي أكثر تعقيدا، وخاصة في ظل إدارة ترامب الجديدة المحتملة، حيث ستتوفر مسارات دبلوماسية أقل لمنع الصراع الإقليمي المدمر الذي قد يشمل الأسلحة النووية. وفي خضم التدهور الحاد في العلاقات الغربية الإيرانية، قد تكون المشاركة الإقليمية أكثر حظا في التقدم.

وقد يؤدي هذا إلى ظهور المملكة العربية السعودية كمحاور رئيسي مع طهران لتأمين مخرج محتمل للبرنامج النووي الإيراني. وفي سيناريو حيث تكون المفاوضات الغربية الإيرانية خارج الطاولة، فقد يقع على عاتق الرياض أن تعمل كميسر أساسي لإغراء إيران والضغط عليها لتقديم التنازلات، مع تزويد طهران بالانفتاحات الاقتصادية اللازمة كجزء من المقايضة.

وقد يتطلب هذا النهج أيضا من المملكة العربية السعودية الاستفادة من علاقاتها القوية مع ترامب لاحتواء التدابير الأميركية الأكثر تطرفا وزعزعة للاستقرار.

يتعين على أوروبا أن تشجع بنشاط القناة الدبلوماسية السعودية الإيرانية حتى لو كانت تتعارض أحيانًا مع تكتيكات الضغط الغربية التي تستهدف سلوك طهران الأوسع.

وستظل المخاوف بشأن قيام الرياض بتزويد إيران بالوسائل اللازمة لتخفيف الضغوط الغربية محدودة بسبب التأثير العالمي الهائل للعقوبات الأمريكية وتأثيرها الرادع المستمر على دول الخليج العربي. وستكون السعودية أكثر حرصًا على عدم تنفير الولايات المتحدة في حالة إبرام صفقة أمنية جديدة مع واشنطن كجزء من اتفاقية التطبيع مع إسرائيل.

في الوقت الحالي، يقول المحللون الإيرانيون إن طهران “ليست في مزاج يسمح لها بمهاجمة السعودية ما دامت السعودية لن تستسلم لرؤية ترامب للضغوط القصوى مرة أخرى”.

ولكن ينبغي منح الرياض بعض المساحة للتعامل مع العقوبات الأمريكية والحفاظ على الجهود الدبلوماسية مع طهران، وإلا فإن أي احتمال لتأمين تنازلات من إيران سوف ينكسر.

ومن مصلحة الغرب أن تفعل الرياض هذا بالتوافق مع الاستراتيجيات الأمريكية والأوروبية، وليس من خلال وسائل أحادية الجانب أكثر سرية أو قنوات بديلة تتحدى النفوذ الغربي مثل مجموعة البريكس أو منظمة شنغهاي للتعاون بقيادة الصين.

لقد أظهرت ديناميكيات ما بعد السابع من أكتوبر أن المواجهة الإسرائيلية الإيرانية وليس التوتر السعودي الإيراني هي التي تدفع الصراع الإقليمي.

وهناك حاجة ماسة إلى جهود مصاحبة لمعالجة هذا الخط الفاصل، وينبغي للدبلوماسية الإيرانية السعودية أن تلعب دوراً يتجاوز الحاجة الأساسية المتمثلة في الضغط على الجانبين لاحتواء التصعيد، وخاصة في لبنان حيث أصبح شبح الصراع الأوسع أكثر حدة الآن.

ويتمثل جوهر هذه الجهود في تأمين وقف إطلاق نار مستدام في غزة، والذي يجب أن يكون مسعى رئيسياً للسياسة الأوروبية في المنطقة. ومن الممكن أن يمهد التقدم في غزة الطريق أمام صفقات أخرى لخفض درجة الحرارة بين إسرائيل وإيران.

على سبيل المثال، قال زعيم حزب الله حسن نصر الله ذات يوم إن المجموعة ستكون منفتحة على مفاوضات حدودية جديدة – بالضرورة مع إسرائيل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – في حالة وقف إطلاق النار في غزة.

وقد أدى تفاقم الصراع في لبنان ووفاة نصر الله الآن إلى إغلاق هذا الاحتمال، ولكن كما هو الحال في اليمن وأماكن أخرى، يمكن للرياض أن توفر قنوات وحوافز مهمة لطهران لدعم هذه العملية إذا أمكن إحياء الفكرة في وقت لاحق.

وكجزء من هذا النهج، ينبغي للأوروبيين أيضًا الضغط على الولايات المتحدة، وخاصة إدارة ترامب الجديدة المحتملة، لضمان توافق التطبيع السعودي الإسرائيلي مع الدبلوماسية السعودية الإيرانية الجارية.

وقد قالت الرياض بالفعل إنها لن تواجه إيران كجزء من صفقة تطبيع مع إسرائيل، مدركة أن وعود الولايات المتحدة بالدفاع عنها ضد الهجمات الإيرانية لم تعد ثابتة.

وعلق أحد كبار المسؤولين السعوديين قائلاً: “لا يمكن للهيكل الأمني المستقبلي الذي يشمل إسرائيل أن يكرر منطق اتفاقيات إبراهيم، التي كانت موجهة نحو مواجهة إيران”.

وينبغي للجهات الفاعلة الأوروبية أن ترى فائدة هذا النهج، وتسعى إلى تزويد الرياض بالدعم السياسي في واشنطن عندما تقدم قضية تمنح دول الخليج العربي مساحة سياسية للحفاظ على ارتباطها بطهران. إن النهج الصفري الذي يسعى إلى إقصاء طهران تمامًا عن الهيكل الأمني الإقليمي، كما قد يتبناه فريق ترامب، لن يحظى بدعم إقليمي وسوف يكون في نهاية المطاف غير منتج.

وبدلاً من دعم مسار يهدف إلى استبعاد إيران، يتعين على الجهات الفاعلة الغربية أن تدرس الكيفية التي يمكن بها تشجيع إيران، من خلال التعامل مع الرياض، على التوقف عن العمل كدولة معرقلة، وإشراكها في نهاية المطاف في مفاوضات إقليمية أكثر جدوى وبناءة.

خاتمة

يتعين على الأوروبيين أن ينظروا إلى الانفراج بين إيران والسعودية باعتباره آلية قيمة للمساعدة في استقرار الديناميكيات الإقليمية، وهو أمر ضروري أكثر من أي وقت مضى في ظل التأثير المدمر لأزمة غزة. ويتعين على الأوروبيين دعم هذه العملية لضمان القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، سواء من الصراع في لبنان، أو أزمة البحر الأحمر، أو التصعيد في إسرائيل وفلسطين، أو رئاسة ترامب الجديدة.

وينبغي أن يكون الهدف هو الانتقال من احتواء غزة الحالية والأزمات المتداخلة نحو سلام إقليمي مستدام. ويتعين على الأوروبيين أيضا أن يدركوا أن العلاقات السعودية الإيرانية يمكن أن تمثل منصة حاسمة للدبلوماسية التي تقودها المنطقة بشأن القضايا الأوسع نطاقا التي تثير الخلاف الأوروبي مع إيران ــ والتي بدونها يظل الغرب يخاطر بالمواجهة المباشرة مع طهران.